その後、茶筅作りは一子相伝の秘伝として、わずか16名だけが製作を許され、以来この地では「用の美」の極致ともいえる茶筅が、職人の手から手へと大切に受け継がれてきました。

現在、高山茶筅は国の伝統的工芸品にも指定されています。一本の竹が、お茶を点てるための機能的で美しい道具へと姿を変える。その背景には、長い長い歴史と、一子相伝としてごく限られた者だけに受け継がれたという誇りの技がありました。

たった一本のなんの変哲もないように見える竹が、谷村さんの手にかかると見る見るうちに均等に割られ、細かく削られ、美しい曲線を描く茶筅の形に近づいていきます。

しかも、用いる道具は小さな小刀一本です。

ほんの少し力の入れ方を誤っただけで全てが台無しになってしまう繊細な作業を、息を詰めて見守りました。

竹の内側と外側が「内穂」と「外穂」にとても細かく分けてあり、その間にかがり糸を編み込むことで、内穂と外穂が完全に分かれて茶筅が立体的になり、よりお茶が点てやすくなるそうです。

一見簡単そうに見えますが、非常に細かい作業で、老眼が始まりかけた目にはけっこうキツい!難儀しましたが……、何とか仕上がりました!

大切にしたいと思います!

諸外国での抹茶ブームで抹茶そのものが品薄であることはご存じの方も多いと思いますが、茶筅をはじめとする茶道のお道具も、海外からのニーズが非常に高まっているそうです。他方、熟練の谷村さんでも、茶筅は一日に5本程度しか作ることができないため、品薄状態が続いているそうです。

外国製の茶筅も作られてはいるそうですが、やはり日本製のものにはかなわないとのことです。500年の歴史の重みや、目の前で見せていただいた谷村さんの技術からしても、当然高山茶筌にかなうものはないだろうと私も実感しました。

世界から求められる技術がここ日本にあることを誇らしく思うとともに、手元にあるお道具一つ一つを大事にしなければならないなと改めて感じました。

カタログ最新号

カタログ最新号

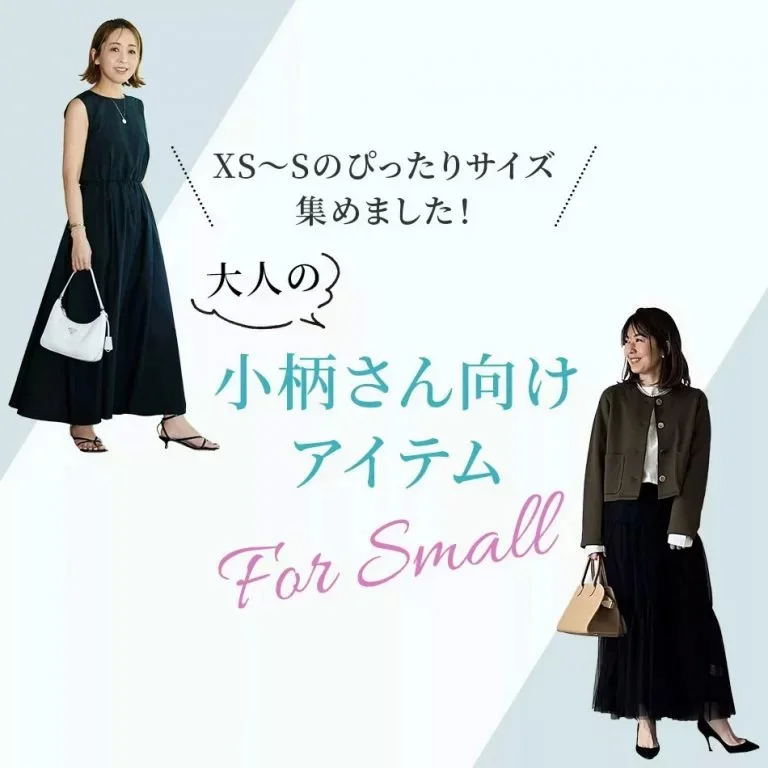

特集を見る

特集を見る