【1】医学博士 梶本修身先生が疲れが起こるメカニズムを解説

医学博士 梶本修身先生

アラフォーはこんなに疲れている!

歳をとって加速? どうして疲れるの?

まずは、疲れが起こるメカニズムや、年齢と疲労の関係などについて、医学博士の梶本修身先生が詳しく解説。

疲れは、体でなく脳の自律神経中枢の疲弊によって起こる

そもそも〝疲れ〟とはどういう状態 のことをいうのか、最初にその基本的なことから知っておこう。

「日本疲労学会では、疲れとは〝運動や労力などの身体作業負荷あるいはデスクワークなどの精神作業負荷を連続して与えた時に見られる身体的あるいは精神的パフォーマンスの低下現象〟と定義されています。つまり心身に負荷がかかることを続けた時に、思考力や注意力が低下したり、動作が緩慢になったり、目のかすみや頭痛、肩こり、腰痛が現れるなどして、パフォーマンスが低下することをさします」

このような症状が出ると誰もが〝体が疲れた〟と思いがちだが、実は疲れは体でなく〝脳〟で起きるのだとか。「運動をして〝体が疲れた〟と感じても、実際には筋肉や内臓はほとんど疲れていないことが研究によりわかっています。ではどこが疲れているのかというと〝脳〟です。具体的に言えば脳の自律神経の中枢です。運動をすると呼吸や心拍、体温などを調節しなければならないため、脳の自律神経中枢がフル稼働して疲弊します。この時、脳の自律神経細胞で活性酸素が発生し、細胞が酸化ストレスにさらされ、その疲れは、体でなく脳の自律神経 中枢の疲弊によって起こる結果、自律神経細胞本来の機能を維持できなくなって生じるのが疲労です」

運動だけでなくデスクワークなどの頭を使う作業で感じる疲労も、自律神経中枢の疲弊によって起こるそう。

「ご存じのように、自律神経には交感神経と副交感神経があります。交感神経は心身が活動的な時や緊張や興奮状態の時、ストレスがある時に優位になります。一方、副交感神経は心身がリラックスモードの時に優位になります。このうち交感神経が優位になっている時は最大のパフォーマンスを発揮できるよう、脳の自律神経中枢はフル稼働状態になります。つまり交感神経優位の時、自律神経中枢が最も疲弊し、疲れを感じるのです。仕事で頭を使っている時も交感神経が優位な状態なので疲れやすくなります」

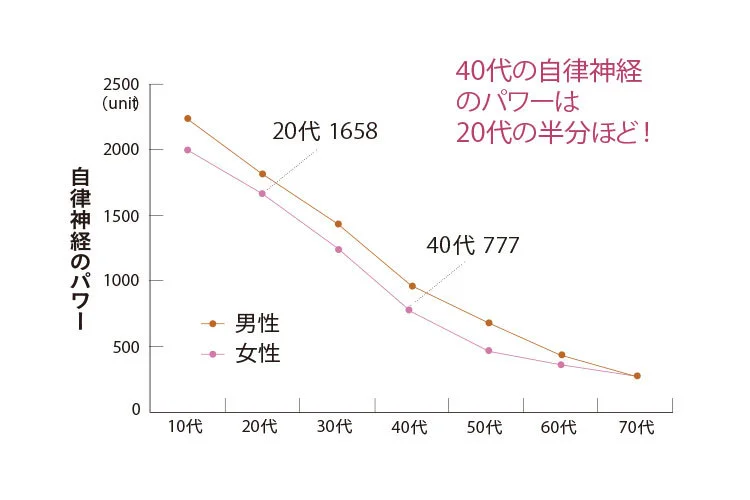

では、疲れと年齢の関係とは?「自律神経機能は老化が激しく、10代をピークに年々低下し、40代になるとピーク時の半分以下にまで低下してしまいます。そのため加齢とともに疲れやすくなるのです」 そこで知りたいのが、効率よく疲れをとるコツ。

「交感神経優位な状態が疲れの最大の原因なので、交感神経が支配する時間を減らし、副交感神経が優位な時間を増やすことが疲労を減らすコツです。例えばランニングのような運動は交感神経を優位にするので、疲れたからスッキリしようと思ってランニングをすると、疲労に疲労を重ねるだけで逆効果。このように間違った方法をとっていると〝何をしても疲れがとれない〟という事態に陥るので要注意。正しい疲労解消術を知っておきましょう」

■すべての疲労は脳が原因!

自律神経のうちの交感神経が優位な時は、脳の自律神経中枢の細胞がフル稼働状態。これが脳を疲弊させ、疲れが生じる。左のような項目は、すべて交感神経を優位にし、脳を疲れさせ疲労を招く。疲れている時にランニング、入浴と重ねて行うと、疲れが足し算的に増すことに。

■慢性疲労症候群

"疲労"は病気ではなく生理的な現象だが、日常生活に支障が出るほどの強い疲労感を長期間感じる場合は"慢性疲労症候群"の可能性が。日常生活が損なわれる強い疲労感が6カ月以上持続または繰り返し、筋肉痛や発熱、リンパ節の腫れが生じることもある。

■自律神経機能は年々低下

脳の自律神経機能は加齢とともに急降下。年齢を重ねるにつれ疲れやすくなるのはこのため。自律神経機能の低下は食い止められないが脳を疲れさせない生活に改善すれば低下速度が緩やかに。

今すぐチェック!

■あなたの脳のお疲れ度は?

以下の項目で自分が当てはまることをチェック。1つでも該当したら、脳疲労がたまっている可能性大!

□物事はキリのいいところまで、やり遂げたいほうだ

□職場など長く過ごす空間に、苦手な人がいる

□責任感が強く、遅くまで残業しても苦にならない

□長時間座り姿勢で作業をしている

□何かに集中して没頭するとまわりが見えなくなりがち

□疲れると栄養ドリンクをよく飲む

□疲れると高カロリーのものを食べがち

□長時間のドライブでもあまり休憩をしない

□熱めのお風呂に長湯をするのが好き

□休日は遠くの旅先に足を延ばすことが多い

□いびきをかくと言われたことがあり、日中眠くなる

□趣味などで、つい夜更かししてしまうことがある

□ストレス解消のため習慣的に体を動かしている

□満員の電車やバスに乗って移動することが多い

□屋外で過ごす時間が長い

【2】脳の疲れ解消法ー仕事編ー

長時間の座り仕事やパソコン作業、会議と、ストレスフルな状況が山積みの仕事の場面は疲れが最もたまる時間。よい対策とは?

A. 座り続けると疲労物質が停滞。時々トイレに立って

「トイレの我慢は"疲労"の観点からもNG。座りっぱなしでいると股間節が圧迫されて血液やリンパの流れが滞り、疲労物質が体に残って疲れの原因に。立ち上がるだけで体のめぐりがよくなり疲労が防げるので、時々トイレに立つほうが疲れず仕事の効率も上がります」

A. 間食をすると副交感神経が優位になり脳疲労の予防に

「間食はしたほうが疲れがとれます。おなかにものが入ると消化吸収のために胃腸が動き出して副交感神経が優位になり、仕事で優位になっていた交感神経が抑えられ脳の疲労の予防に。脳へのエネルギー補給にもなります」

A. 仕事と休日はしっかり分け、休日は情報にアンテナを張るだけに

「休日も仕事をしてしまう人もいますが、疲れないためにはやはり仕事と休日をきっちり分け、休日はきちんと休むことです。休日も仕事が気になる人は、仕事に必要な情報に関するアンテナだけ張っておけば、仕事の時、効率よく情報処理ができ、結果的に疲れが減ります」

A. 優先順位をつけ、その日にするタスクは重要度5番目までに

「その日のうちにすべてやろうとしないこと。そして優先順位をつけること。朝、今日やるべきタスクを、仕事以外の飲み会なども含めて紙に書き出し、1 番目から5番目の上位タスクを重要度が高い順にこなしましょう。それ以外もその日にやろうとすると疲労がたまるので明日に持ち越し、そのぶん早く休みましょう」

A. 20~30分に一度はPCから視線をはずし、1時間おきに休憩を

「PCワークで起こりやすいのが眼精疲労。自律神経の疲れから起こり、目の痛みやかすみ、充血などのほか、頭痛や肩こりが生じることも。これを防ぐには20〜30分に一度はモニターから視線をはずし、1時間作業をしたら5分休むというようにこまめに休憩を入れましょう。休憩中はスマホなどは見ず、ボーッとしてぼんやりと物を見て目と脳を休めて」

A. 長時間の移動は疲労を招くので日帰りでなく1泊するのが理想的

「新幹線や飛行機での1 時間を超える移動は、座ったまま動かないので腎臓への血流が低下し、尿からの疲労物質の排泄が滞り疲れを招きます。日帰りだと移動疲れが回復しないので自費を使ってでも1泊するのがおすすめ」

A. 逆に隠れ疲労を招く可能性もあるので要注意

「栄養ドリンクの疲労回復効果は実証されていません。そればかりか栄養ドリンクに含まれるカフェインや微量のアルコールの覚醒・高揚作用で、疲れていても疲れを感じない隠れ疲労になる可能性も。過度にドリンク類に頼らないように」

【3】脳の疲れ解消法ー食事編ー

食事のとり方や食べるものによっても疲れ方が変わってくるもの。疲労対策のための食べ方、食べ物を覚えておこう。

A. イミダゾールジペプチドを含む鶏胸肉が抗疲労に効果大

「抗疲労効果がある食品が鶏胸肉。鶏胸肉に豊富なイミダゾールジペプチドには酸化ストレスから起こる疲労を軽減する効果が。この成分を1 日200㎎(鶏胸肉約100g)を目安に最低2週間とると疲労軽減が期待できます」

A. スタミナ食材で抗疲労効果が認められているものはありません

「疲労=エネルギー不足という誤ったイメージから、牛肉やうなぎなどのスタミナ食材を食べれば疲れがとれると思いがちですが、現代人が栄養やエネルギー不足で疲れることはほぼなく、スタミナ食材の疲労回復効果も実証されていません。消化も大変で逆に疲れのもとに。疲れている時は消化がいいものを」

A. クエン酸がエネルギー産生を高めて疲労回復を助けます

「酸っぱいものにはクエン酸が豊富です。体には栄養をエネルギーに変換する回路があり、クエン酸はこのスピードを上げてエネルギー産生を高めるので疲労回復を助けます。レモンや梅干し、黒酢などに多いのでおすすめ」

A. 3時間おきに飲むと抗酸化成分クロロゲン酸の作用が持続

「コーヒーにはクロロゲン酸という抗酸化成分が含まれ活性酸素から自律神経を守ってくれます。この作用は2 〜3 時間しか続かないので3 時間ごとに飲むと効果的。ただしカフェインは覚醒作用で隠れ疲労を招くのでノンカフェインのコーヒーがベターです」

A. よく嚙むほど抗酸化成分を含む唾液が出て、疲れ予防に

「よく嚙んで食べると唾液が多く分泌されますが、唾液に含まれるペルオキシダーゼという酵素には疲れのもとの活性酸素を除去する作用があり疲れ予防につながります。リズムよく嚙むと自律神経を整えるセロトニンの分泌も促進。嚙み応えのある食品を食事に取り入れましょう」

A. 朝食を抜いて空腹時間が長いと疲れを招くので、きちんととって

「朝食を抜くなど食事回数が減って空腹を感じると体は命の危機を感じ、交感神経が興奮して疲れのもとに。1日3食きちんと食べて空腹時間を長引かせないようにしましょう。特に朝食をとると体内時計が正しく整い、自律神経のバランスも整うので疲れを防げます」

A. ポリフェノールが多い高カカオチョコレートを

「おすすめは高カカオチョコレート。チョコレートのカカオ豆には抗酸化作用のあるポリフェノールが多く、疲れ予防に効果的。カカオ含有量が多いほどポリフェノールの量が増えるので、カカオ含有量70%以上のものが◎」

A. ほろ酔い程度ならOK。でも、寝酒は眠りを浅くするのでNG

「お酒はほろ酔い程度ならリラックスでき、疲労回復効果が期待できます。ただし寝酒は逆効果。眠りが浅くなって翌朝も疲れが残るうえ、アルコールが分解される時、交感神経が刺激され途中で起きてしまうことも。お酒 を飲むなら寝る3〜4時間前までに」

【4】脳の疲れ解消法ー運動編ー

体力をつけるため運動している人も多いと思うけれど、種類ややり方によっては逆に疲れを招いている場合も。疲れをためない運動とは?

毎日すると疲れのもと。週1~2回ウォーキングする程度に

「運動は筋肉維持のためにしたほうがいいですが毎日するのはNG。特に首都圏に住む人などは通勤時の徒歩が適度な運動になっていますし、疲れている日に運動をしたら疲れがひどくなるだけ。また、激しい運動は活性酸素が生じ、体も脳も疲労します。週1〜2回軽いウォーキングをする程度で十分です」

階段を上ると活性酸素が発生。 エスカレーターを使ってOK

「足腰を鍛えるために階段を上るほうがいいと言われますが、階段を上ると活性酸素が発生し、疲れも老化も加速させます。運動は日常生活でしっかり歩くことやウォーキング程度で十分。エスカレーターを使うのがおすすめ」

早朝の運動は自律神経を乱し 疲れや心筋梗塞なども招きやすくNG

「早朝は運動を最もしてはいけない時間帯です。早朝のまだ自律神経が目覚めていない時に、朝の冷たい外気に体をさらして散歩すると自律神経が乱れて疲れを招き、心筋梗塞などの原因にも。するなら夕方に」

仕事帰りの運動も休日の朝の運動もおすすめしません

「これはどちらもおすすめしません。仕事で自律神経に負担がかかった後に運動をしたら疲れを倍増させます。また、朝は自律神経が十分に目覚めておらず運動すると心拍などをうまく調整できず心筋梗塞などのもとにも。特に休日の早朝は前日の疲れも残っています。運動は疲れた日や早朝は避けて」

疲れがとれやすいストレッチのほうがおすすめ

「運動をすると体内に疲労因子(FF)という物質が現れ、同時に疲労回復因子(FR)も出現します。ストレッチのような軽い運動だとFFは数時間で減り、FRが優位になるため疲れがとれます。ランニングのような負荷が大きい運動だとFFが増え続け、FRの働きが追いつかず疲れることに。ストレッチのほうが◎」

脚など下半身を動かして血流をよくし、疲労物質の排泄の促進を

「疲労物質の代謝を促すには血液やリンパの流れをよくすることが大切ですが、重力により特に脚の循環は滞りがち。下半身の血液は脚の筋肉がポンプのように働いて押し流されるため、下半身をよく動かして脚の筋肉を鍛えるのがおすすめ」

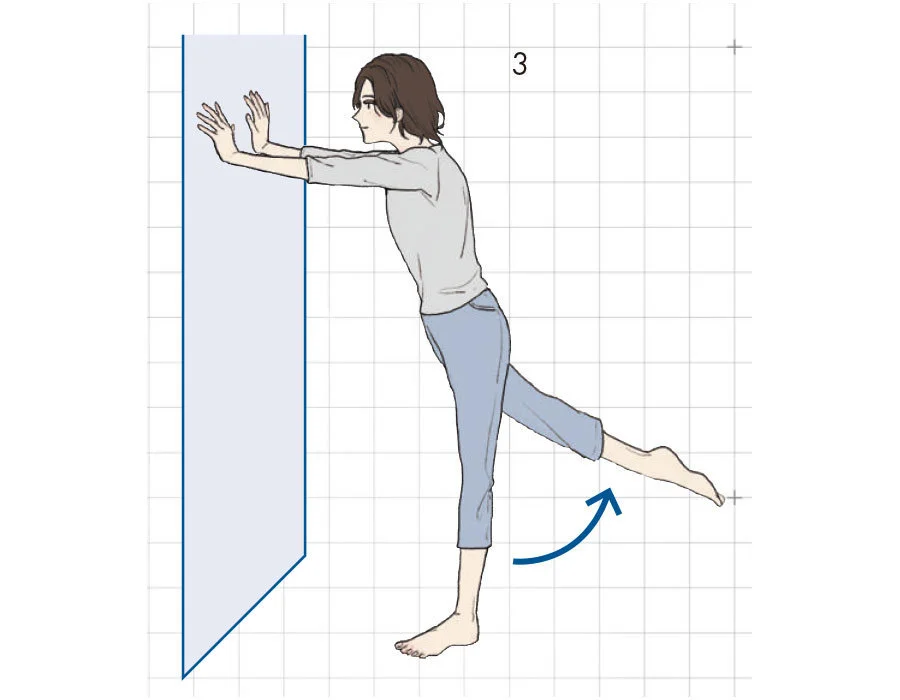

今すぐできる!

血流アップ簡単エクササイズ

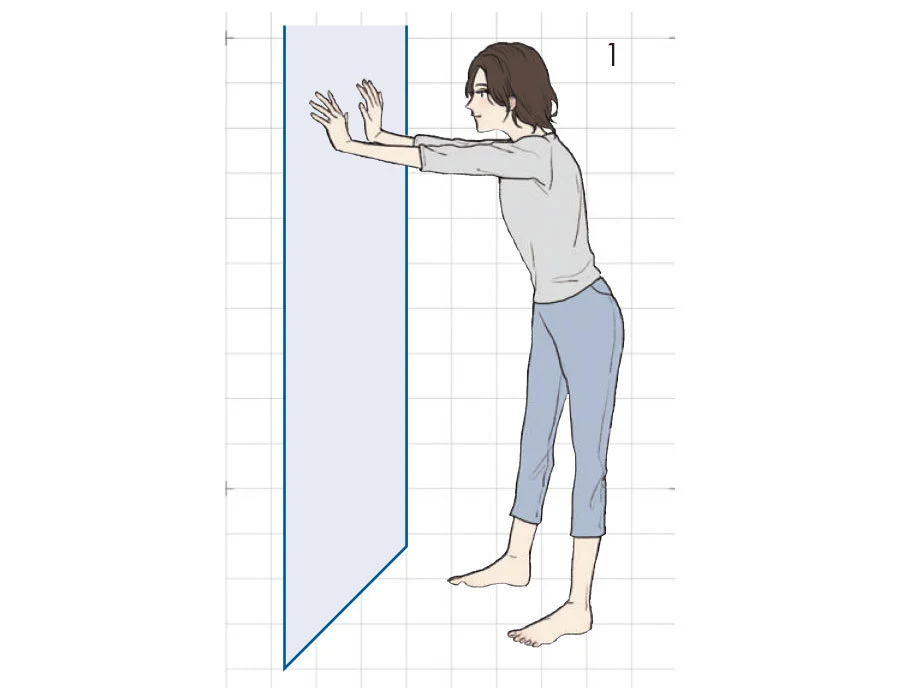

1.長時間同じ姿勢を続けた時などにいいのがこのエクササイズ。まず脚を肩幅くらいに開いて壁に両手をつく。この時、ふくらはぎが心地よく伸びていることを意識。

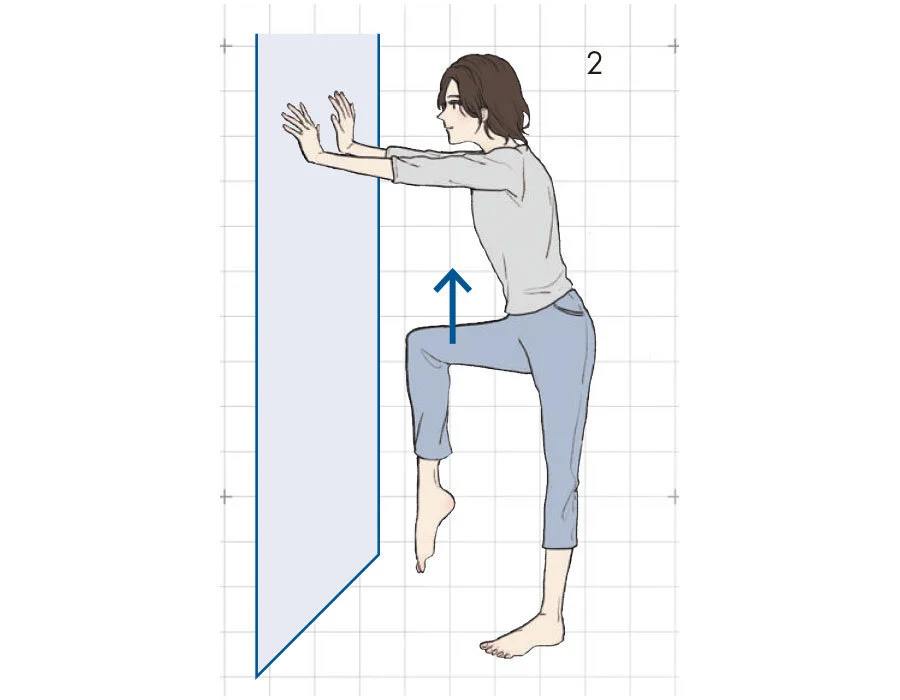

2.右脚を曲げ、膝が直角になる高さまで引き上げる。

3.そのまま右脚を後ろに伸ばし、そけい部をぐーっと伸ばす。この1〜3を10回、左脚も同様に。

【5】脳の疲れ解消法ー睡眠・入浴編ー

疲労回復のための重要な時間が睡眠と入浴。寝方や入浴法のちょっとした違いで疲れのとれ方が変わるので要注意。

疲労回復には睡眠は最低6時間は必要なので毎日7時間のほうが◎

「睡眠中は浅い"レム睡眠"と、深い"ノンレム睡眠"が90分ほど周期で繰り返されますが、疲労回復にはノンレム睡眠が3〜4回あるとよいので最低でも6時間は寝ましょう。休日に朝寝坊をして寝だめをすると生体リズムがくずれて疲労回復につながらないのでNG。金曜の夜に早く寝て休日も平日と同じ時間に起きるのがおすすめ」

昼寝をすると脳を休められて その後の仕事の効率もアップ

「人間は生体リズムによって昼すぎに 眠くなるので、昼寝をするほうが脳を休ませられ、その後の仕事の効率も上がるのでおすすめです。ただし限度は30分。それ以上寝ると起きづらくなるうえ夜の睡眠に影響が出るのでNG。 寝られる環境がなければ、軽く目を閉じるだけでも疲労回復につながります」

いびきをかきにくく、消化も助けられる右向き寝を

「疲労回復によいのは右向き寝です。あおむけ寝はいびきをかきやすく、疲れがとれにくいのですが横向き寝ならいびきが抑えられます。右側を下にすることで胃の消化も助けられ自律神経の負担が減り、疲れがとれます」

寝る前の白湯で疲れがとれやすくなり寝つきもスムーズに

「睡眠中は脱水症状を起こしやすい状態。脱水症状を起こすと自律神経の負担が増え、寝ても疲れがとれにくくなるので、寝る前にコップ1 杯の水分をとりましょう。おすすめは白湯。胃腸が温まると副交感神経が優位になり、寝つきもスムーズに」

夜に強い光を浴びると眠りにくくなるので暗めの照明に

「人には暗くなったら眠くなるという本能が備わり、明るいと眠りを誘うホルモン"メラトニン"が合成されず眠くなりにくくなるので疲れもとれません。夕方以降は強い光を浴びないようにし、暗めの照明にしましょう」

夜の就寝1~1.5時間前の入浴が寝つきやすくなりおすすめ

「入浴は自律神経に負担をかけるので、朝のまだ自律神経が目覚めていない時に入浴するのはおすすめしません。一方、夜の寝る1 〜1.5時間ほど前にぬるめのお湯で半身浴をすると副交感神経が優位になり、体温が下がるころにちょうど眠気が訪れて寝つきやすくなります。入浴は夜がおすすめです」

ぬるめの10分の半身浴は安眠につながり疲れがとれる

「熱いお湯につかると刺激が強くて交感神経が優位になり自律神経が疲労します。でも38〜40℃のお湯にみぞおちまでつかる半身浴なら副交感神経が優位になり、よい睡眠につながります。長湯をすると自律神経に負担がかかるので10分を目安に汗が出始めたら上がりましょう」

寒い日は暖房をつけて快適な室温の中で寝るほうが疲れない

「寒すぎる部屋で寝ると体温調節のために自律神経がフル稼働し、疲れを招いてしまいます。快適な室温は25〜26℃で、この室温を維持するのが自律神経に負担をかけないコツ。寒い日は暖房をつけて寝ましょう」

【6】脳の疲れ解消法ー人間関係・住まい編ー

人間関係や住環境も疲れの大きな原因。特に人間関係の問題は悩みの種になりがち。なので、適度な距離感を保つことが基本。

「疲れる人と接する時、相手の言動に強く反応すると脳が疲れてしまいます。多くの場合、相手は“ただ聞いてもらいたい”と思っているだけなのでうなずくだけにしましょう」

「完璧を目ざして疲れてしまい、さらにできないことがストレスになっている人がいます。その場合は60%くらいのパワーで7〜8割こなすことを目標にするほうが疲れにくく、健康でいられます」

「住まいはマンションより一戸建てのほうが疲れにくい。特にいいのは日本家屋で、外部の自然環境の変化を反映した“ゆらぎ”のある空間が副交感神経を優位にしやすいからです。また高層階より低層階のほうが外出回数が増え、ウツになりにくいというデータがあり、低層階のほうがおすすめです」

「人に対して“こうすべき”“こうあってほしい”という期待をもつと、相手が期待に応えてくれなかった時にストレスになり、疲れもたまります。過度な期待はしないことが人間関係のストレスや不満を減らすコツです」

「誰とでも深く付き合うと、依存してくる人や感情のブレーキがきかない人などもいて振り回され、疲れの原因に。いつも同じ人と行動するのでなく、TPOに合わせて相手を変えるなど、ほどよい距離感を保つほうが疲れを防げます」

「風や光、川のせせらぎなどの自然環境の“ゆらぎ”は脳疲労を軽減することが証明されています。疲れを感じた時は、近所の公園や緑道、川辺などで十分なので、自然のゆらぎを感じながら散歩する時間をとることを心がけましょう」

「自分でも投稿し、他人の投稿にも反応しなければならないSNSは義務感やストレスからSNS疲れを起こしますが、これも脳疲労の一種。SNSを介した膨大なつながりは脳に負担をかけるので疲れたらしばらく休止を」

「腰が沈み込む柔らかいソファは腰や首に負担がかかりますが、高反発の硬めのソファなら腰に負担がかからずおすすめ。立ち上がりやすく、脚が自由に動かせるとさらに◎」

カタログ最新号

カタログ最新号

特集を見る

特集を見る