Dr.KAKUKOスポーツクリニック院長 中村格子先生

【1】姿勢がくずれている原因は「頭の位置」にあり

今、アラフォー女性はもちろん、現代人のほとんどが姿勢がくずれていると警鐘を鳴らすのが中村格子先生。大きな原因は「頭の位置」にあるという。その理由を詳しく解説していただいた。

姿勢の悪さが、老け見えとコリや痛みなどの不調を招く

スマホやパソコンを見る機会が多い現代人。首を前に突き出した姿勢や、猫背の人は増える一方。こんな悪い姿勢だと体にさまざまな悪影響が。 「人間の体には姿勢を保つために働く抗重力筋という筋肉があり、よい姿勢を保つとそれだけでこの筋肉が鍛えられ体が引き締まります。逆に姿勢が悪いとこの筋肉はすぐ衰えます。筋肉量はただでさえ加齢とともに落ちるのにさらに加速させてしまうのです。姿勢が悪いと見た目の印象が一気に老けます。肩や首のコリ、腰痛などを招いたり、内臓機能も低下し、体調不良の原因に。姿勢がよければこれらのトラブルが防げて健康も若さも保てるのです」

現代人の姿勢改善のカギは前に出た頭の位置を戻すこと

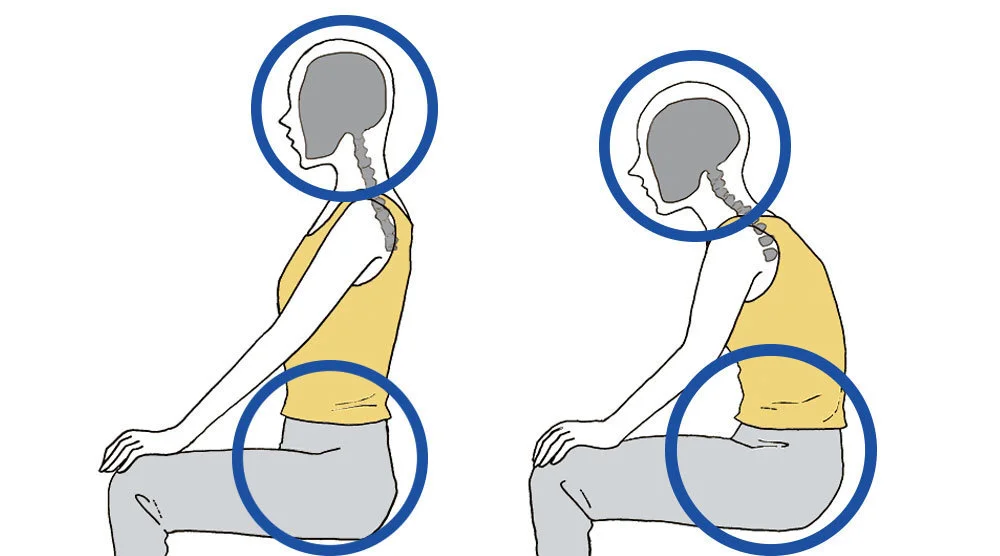

現代人の姿勢のくずれの大きな原因は、特に〝頭の位置〟にあるとか。「本来、頭は座った時、座骨の真上に来るのが正しく、この状態なら首にも負担がかかりません。でも現代人はスマホやパソコンを見る機会が多く、あごを前に突き出し、頭が前に出ている人が急増。こうなると首に頭の重さが一気に加わり、首や肩こりの原因に。現代人の姿勢改善は、まずこの頭の位置を正すこと、つまり〝ヘッドコントロール〟が不可欠。また、骨盤が後ろに倒れていると首が前に出やすくなります。ですから骨盤をまっすぐに立たせることも姿勢を正すうえで重要です」

左の図のように座った時、頭は座骨の真上にあるのが正解。でも現代人はあごを突き出し、頭が前に来ている人が多数。この時、骨盤は後傾。この姿勢だと首に頭の重みが加わり、首や肩こりの原因に。

■正しい姿勢はコレ!

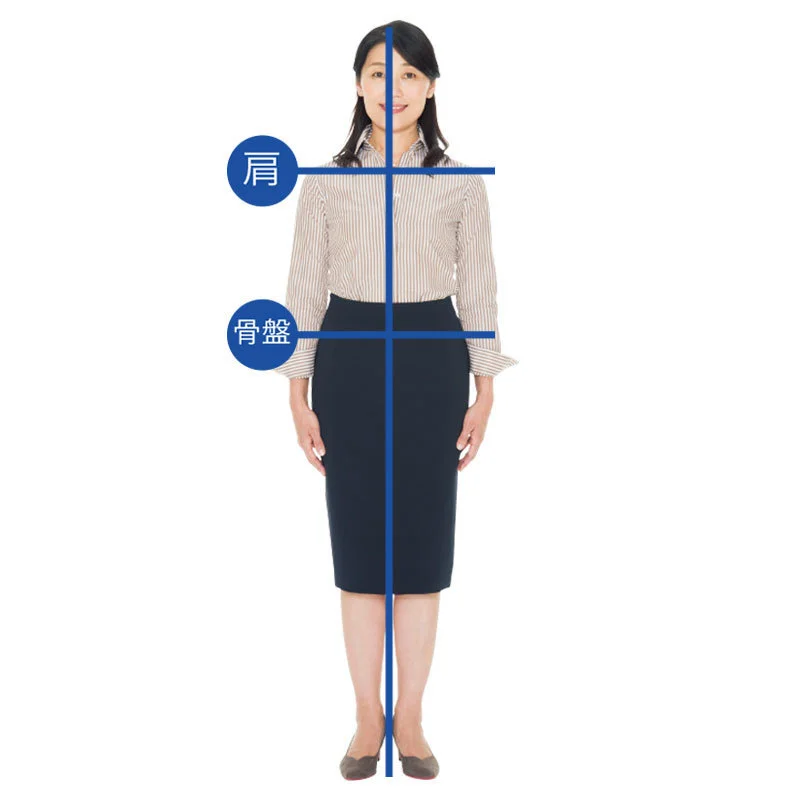

正面は左右対称であること!

正面から見た時、鼻の中央、あごの中央、おへそが一直線上にあり、肩と骨盤の左右の高さがそろっているのが◎。脚を閉じた時、太もものつけ根、膝、ふくらはぎ、くるぶしがつくと理想的。

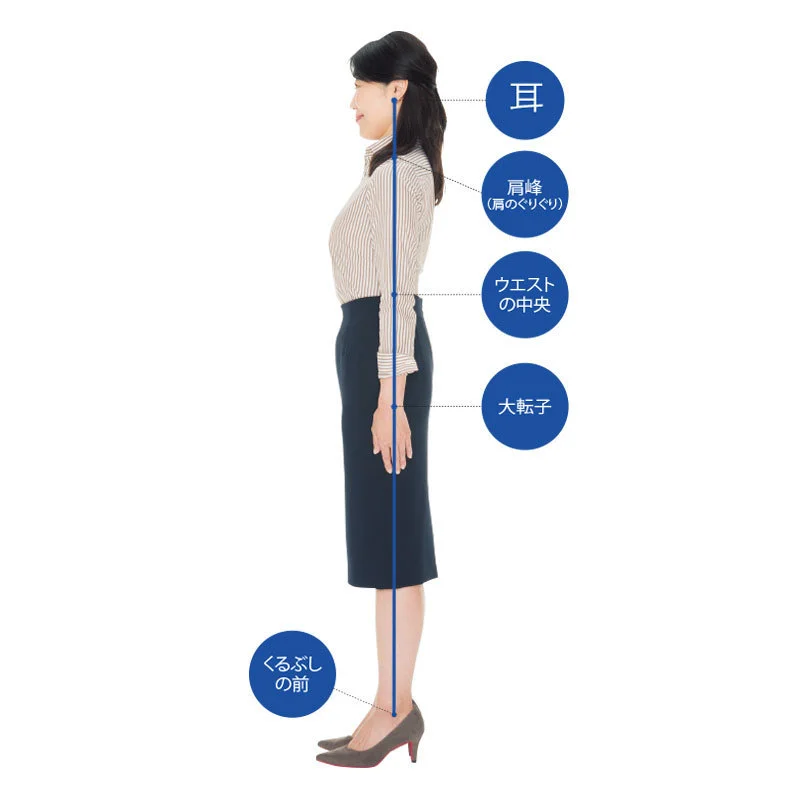

横は5つのポイントが一直線上にあること

横向きの時は耳、肩、ウエスト中央、大転子(股関節外側の一番出っぱった部分)、くるぶしの少し前が一直線になるのが正解。この状態だと体のどこにも負担がかからず、コリや痛みが生じにくい。

【2】今すぐトライ!ヘッドコントロールチェック

ヘッドコントロールができないと咀嚼トラブルや顔のたるみも招く

ヘッドコントロールがうまくできず、頭が前に出た悪い姿勢が続くと、さまざまなトラブルが発生。 「首の後ろの筋肉が緊張して硬くなり、肩や首のコリがひどくなるのはもちろん、背中が丸まって胸が圧迫され呼吸がしづらくなったり、歯の嚙み合わせにも影響し、咀嚼がしにくくなることもあります。食べ物を飲み込む嚥下機能も弱るので将来的に誤嚥を招く可能性も。また、体の前側の筋肉が縮んで顔が下に引っぱられ、顔もたるみます」

こんなトラブルが発生!

・首や肩のコリがひどくなる

・呼吸がしづらくなる

・咀嚼や嚥下がしづらくなる

・顔がたるみやすくなる

まずは以下の項目で当てはまるものにチェック。ヘッドコントロールが正しくできているかどうかがわかる。

☆チェックが多いほどできていません!

5つのチェックテストに多く当てはまった人ほど、ヘッドコントロールが正しくできていない状態で、頭の位置が前に出ているということ。今すぐ正しい位置にリセットして。

【3】ヘッドコントロールを正す4つのエクササイズ

ヘッドコントロールの正し方

「正しくヘッドコントロールができるようにするには、まず骨盤をしなやかにしてまっすぐ立つように整えます。次に、体幹部と肩甲帯(腕や肩まわり)を別々に動かせるようにし、頭が体の動きに引っぱられないようにします。続いて、前に出た頭を正しい位置に戻し、最後に頭の後ろ側の筋肉を鍛え、正しい位置にキープする力を強化。この4ステップのエクササイズを可能なものだけでも続ければヘッドコントロールができるようになり、よい姿勢に」

【STEP1】骨盤をしなやかにする

1.座骨の位置調整

骨盤を後傾、前傾させた後、最後に骨盤をまっすぐに立てて座骨の位置の変化を確認。座骨の真上に骨盤がのった状態を体で覚えて。

1.骨盤を後傾させ、座骨が前に来るのをチェック

椅子に座って両腕を肩の高さに上げて、軽く組む。骨盤を後ろに倒して、座骨が体の重心より前に来るのをチェック。

2.骨盤を前傾させ、座骨が後ろに来るのをチェック

次に、骨盤を前傾させる。この時、座骨が体の重心より後ろに来るのをチェック。

3.骨盤をまっすぐに立て座骨の真上にのせる

最後に骨盤をまっすぐに立てる。座骨の真上に体の重心が来るのをチェックし、5呼吸キープ。ふだんからこの状態で座れるのが理想的。体に覚えさせて。

2.骨盤調整

骨盤まわりの筋肉のアンバランスを整えるストレッチ。骨盤をまっすぐ立ちやすくする。

1.右足首を左膝にのせ、左手で足先をつかむ

まっすぐに立て、右の足首を左膝の上にのせる。右手は右膝に添え、左手は右の足先をつかむ。

2.右手で右膝を押し、左手で右足先を

反らす右手で右膝を押しながら、同時に左手で右の足先を反らせて5 呼吸キープ。肋骨と骨盤の間の長さが変わらないよう骨盤をまっすぐ立てたまま行って。次に左右の手足を入れ替えて同様に。左右各1 回。

3.ハムストリングス伸ばし

太もも裏側のハムストリングが縮んでいると、骨盤が後ろに倒れやすくなり、頭が前に出やすくなる原因に。このストレッチでよく伸ばして。

1.椅子に左足をのせて骨盤を正面に向ける

椅子の上に左足をのせて立ち、両手は腰に当てる。この時、骨盤はまっすぐ立てて、正面を向ける。

2.上体を倒して、左脚の裏側を伸ばす

椅子にのせた左足首を直角に曲げ、両手を左の太ももに置き、上体を倒して左脚の裏側を伸ばして3 呼吸。胸もとのペンダントを前にいる人に見せるようなイメージで胸は張る。次に反対側も同様に。左右各1回。

【STEP2】体幹と肩甲帯を別々に動かせるようにする

1.上下左右の腕を動かす

腕を上下左右に動かした時、体が腕の動きに引っぱられてぐらつかないよう、別々に動かす訓練をするエクササイズ。退官を動かさずに行って。

1.胸の前で両腕で輪っかを作る

椅子に座り、骨盤をまっすぐに立てる。両腕で輪っかを作って胸の前で構える。

2.体幹を安定させて腕を横に開く

次に、左右の腕を横に開く。この時、腕に体が引っぱられないように体幹を安定させ、肩の高さは変えず、骨盤をまっすぐ立てたまま行って。

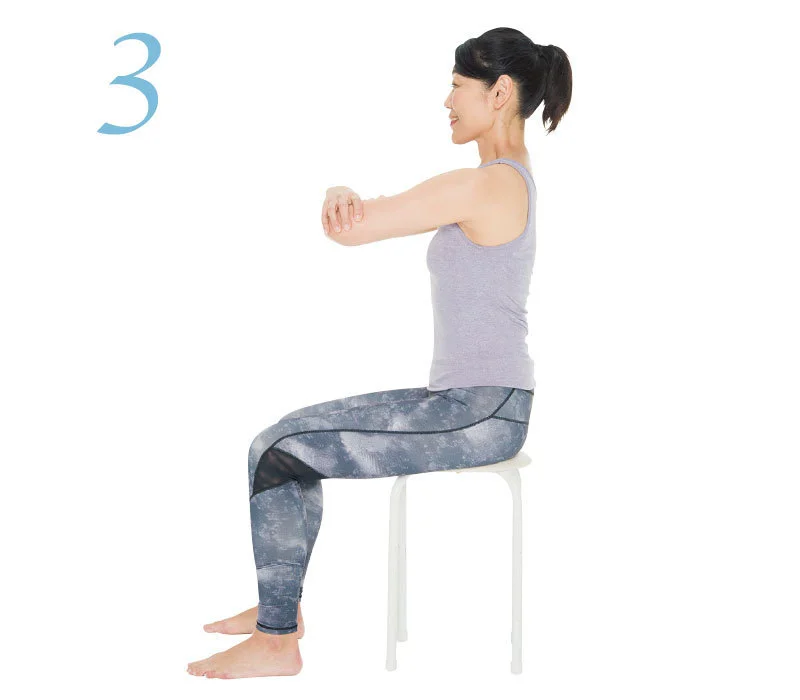

3.体幹を安定させて腕を上げる

次に両腕を上げて、輪っかを作る。この時も腕に体が引っぱられないように体幹を安定させ、肩の高さは変えず、骨盤をまっすぐ立てたまま行う。

4.体幹を安定させて腕を下ろす

次に両腕を下ろす。この時も腕に体が引っぱられないように体幹を安定させ、肩の高さは変えず、骨盤をまっすぐ立てたまま行う。1〜4の腕の動きを5回。

【NG!】

腕の動きに引っぱられて肩が上がると骨盤が後ろに倒れるのでNG。

2. 肩甲骨の押し引き

肩甲骨まわりが硬いと、肩の動きに体幹が引っぱられやすいので、柔軟性を高めるエクササイズ。

1.肩甲骨を寄せて胸のほうに押し込む

四つんばいになり、両手は肩の真下、両膝は股関節の真下に置く。次に左右の肩甲骨を寄せて胸のほうに押し込む。首の位置と体幹は固定したまま行って。

2.肩甲骨を上に押し出す

次に肩甲骨を上に押し出すようにする。この時も首の位置と体幹は固定したまま行う。1、2を10回。

【STEP3】頭を正しい位置に戻す

1.頭を後ろに戻す

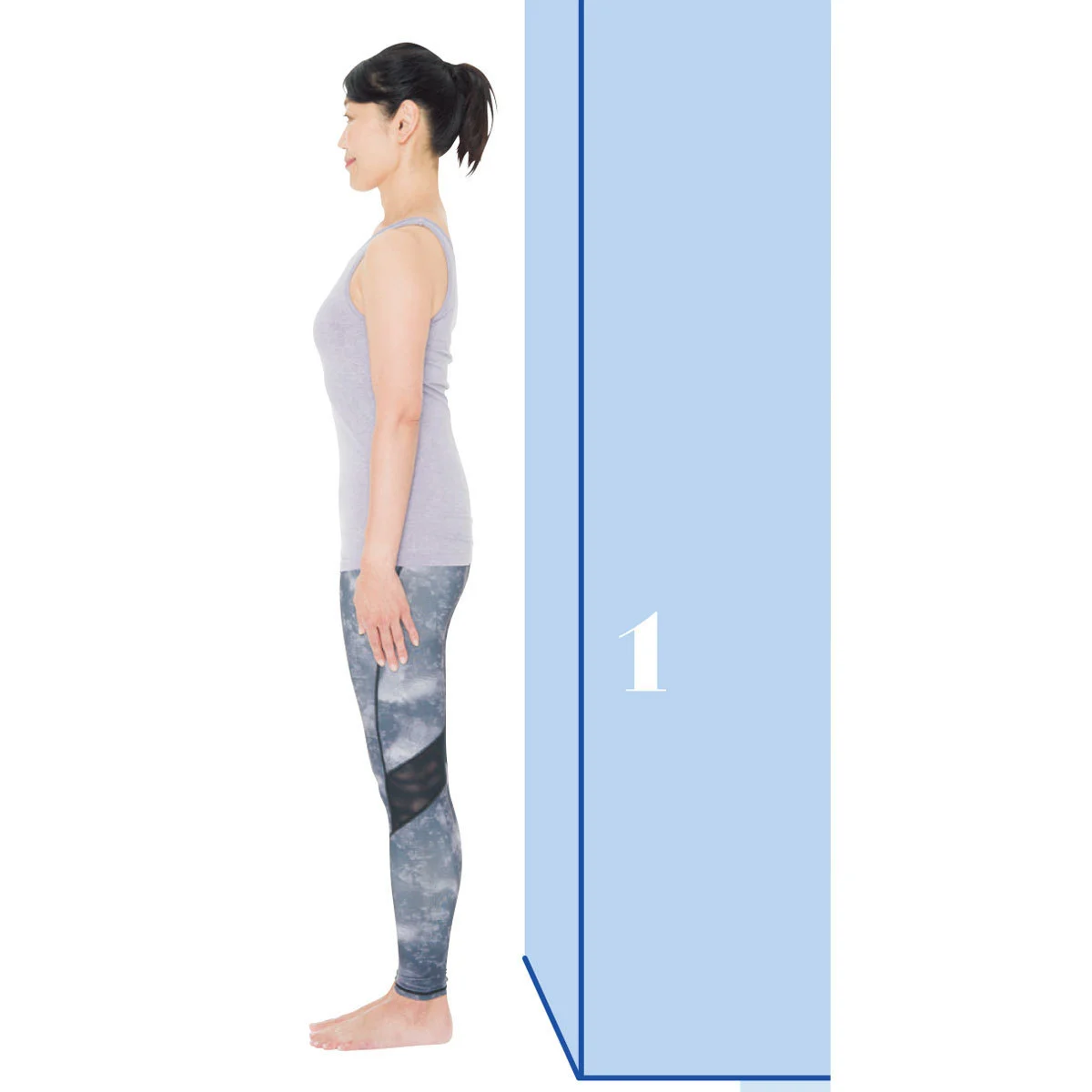

壁を使って、前に出た頭を簡単に後ろに戻せるのがこのエクササイズ。実践後にまっすぐ立ってみると頭の位置が後ろに戻っているのを感じるはず。

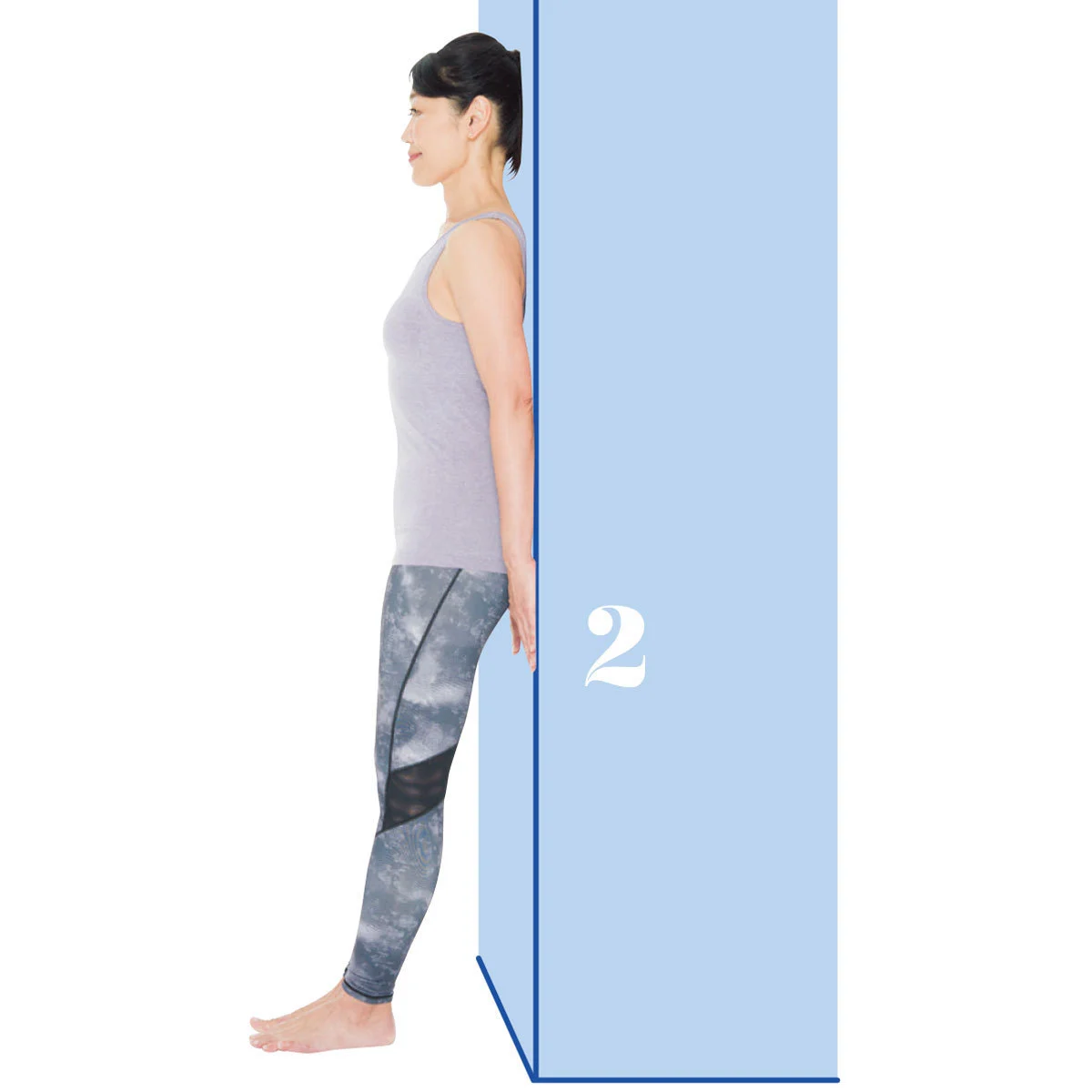

1.足幅1個分あけて壁の前に立つ

壁の前に立ち、足1個分(縦幅分)ほどあける。

2.体を後ろに倒し、壁にもたれかかる

次に足の位置は変えずに、壁にもたれかかる。

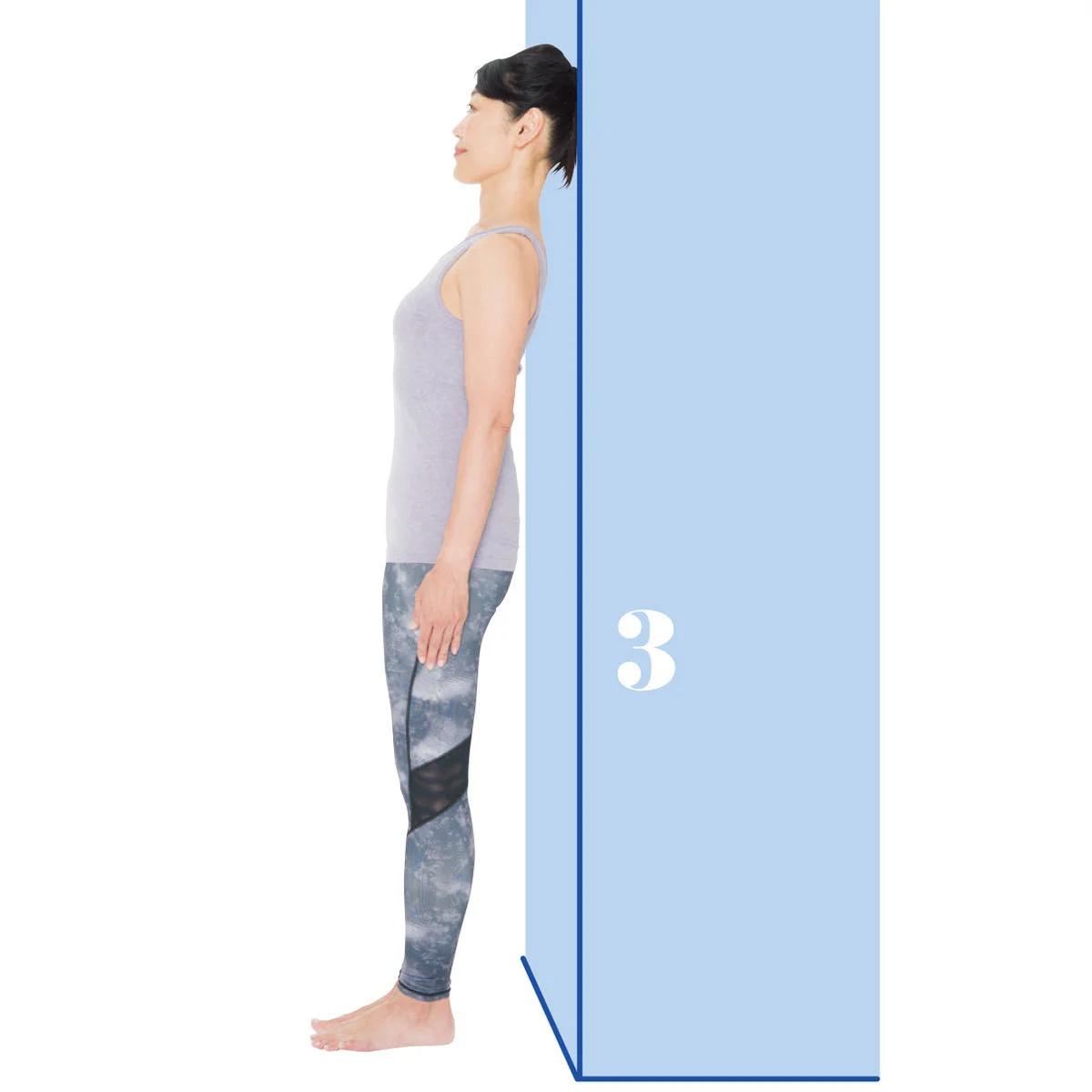

3.頭だけ壁につけた状態で10秒キープ上げる

頭だけが壁につくように体を離し、10秒キープ。この後に、壁から離れて普通に立ってみると、前に出ていた頭が正しい位置に戻っているのがわかるはず。

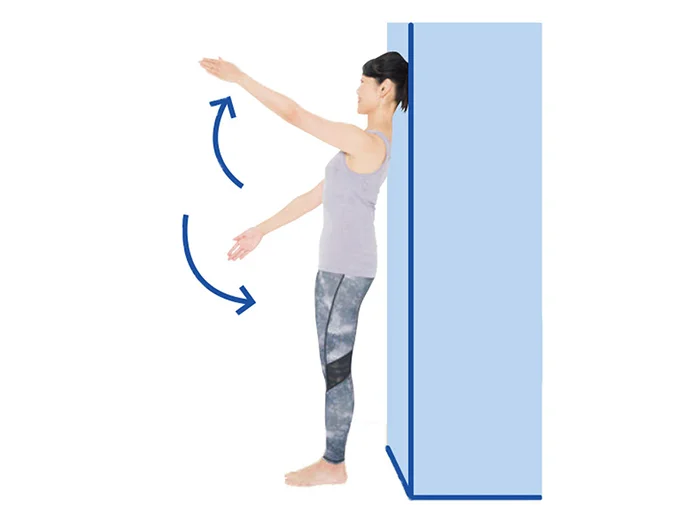

慣れてきたら…

慣れてきたら、3の状態から両腕を左右交互に振る動きをプラス。この動きを加えるとさらに効果アップ。

2.あごの位置戻し

前に出たあごを後ろに押し戻すエクササイズ。長時間スマホやパソコンを見てあご出し姿勢に気づいた時などにこまめに実践を。

1.あごに中指と人さし指を当てる

ふだんの姿勢のまま、顔は正面に向けて中指と人さし指をあごに当てる。

2.あごを後ろに押してキープ

そのままあごを後ろに押して5呼吸キープ。これを3回。あごを少し斜め上に上げるつもりで押すのがポイント。仕事の合間などにこまめに行って。

【STEP4】首の後ろの筋肉を強化する

1.頭起こし

ベッドにうつ伏せになって頭を下げた状態から引き上げるエクササイズ。首の後ろの筋肉を鍛える効果が高く、頭が前に引っぱられにくくなる。

1.ベッドから頭を出して下げる

ベッドにうつ伏せに寝て、肩から上をベッドから出して位置を下げる。両手は体の後ろで組む。

2.頭を上げて背骨と一直線に

あごを引いた状態で、頭を背骨と同じ高さまで引き上げて5秒キープ。これを3回。体を反るのでなく、背骨と首が一直線になるように引き上げて。

2.頭と手の押し合い

頭の後ろで手を組み、頭と手で押し合うことで、首の後ろの筋肉を強化。

頭と手で押し合いをする

椅子に座って頭の後ろ で両手を組む。手で頭を前に押すようにし、頭はそれに反発して後ろに押すようにする。この押し合いをした状態で5 秒キープ。これを3回。

カタログ最新号

カタログ最新号

特集を見る

特集を見る